初審編輯:謝瑋

責任編輯:張娜

大眾網記者 劉帥 濟南報道

此前,《濟南市公共文化設施專項規劃(2023-2035年)》獲批復并印發實施,這是濟南國土空間規劃體系中首個獲批實施的公服設施類專項規劃。

《規劃》明確,秉承濟南歷史文脈,打造彰顯歷史文化名城和泉城特色的“全國重要的區域文化中心、國際知名文化旅游目的地”,助力“文化強市”建設。

一

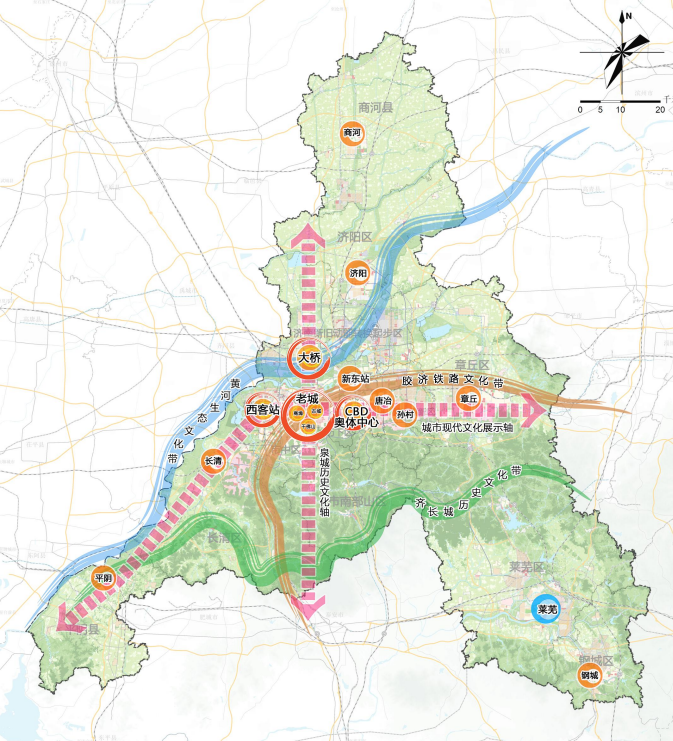

根據規劃,濟南將以城市中心為主體、區縣級中心為骨干、街鎮和鄰里中心為基礎,構建多層次、網絡型城市公共文化中心體系,形成“兩軸三帶、四核一副、多點”的公共文化設施布局結構。

其中,“兩軸”是指泉城歷史文化軸和城市現代文化展示軸。

“三帶”是指黃河生態文化帶、齊長城歷史文化帶和膠濟鐵路文化帶。

“四核一副”是指老城歷史文化核心、CBD東部文化核心、西客站西部文化核心、大橋組團北部文化核心等四個文化主核心,以及萊蕪文化副中心。

“多點”是指商河、濟陽、長清、平陰、章丘、鋼城等區縣文化中心。

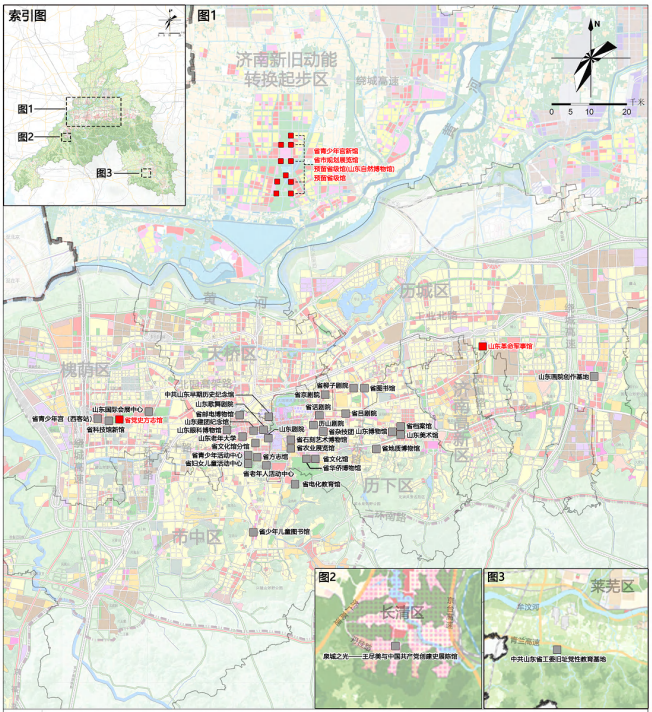

從規劃中不難看出,濟南對于新舊動能轉換起步區大橋組團的重視。

該規劃及現狀保留省市級公共文化設施88處,其中,規劃新增省級公共文化設施5處,濟南起步區大橋組團3處,分別是省青少年宮新館、省市規劃展覽館、山東省自然博物館、預留省級館1處;規劃新增市級公共文化設施15處,其中濟南起步區大橋組團8處,分別是市檔案館新館、市黨史方志館、市非遺館、黃河大劇院、特色館群、市科技館北館、市博物館新館、市電視塔、臨空組團1處稼軒文化中心。

值得一提的是,山東自然博物館此前落戶章丘區繡源河畔,而今在起步區預留新址,顯示濟南著力打造大橋組團北部文化核心的決心。

二

在布局上,濟南已率先發力。下一步,還需做好多方面的文章。

“致廣大而盡精微”,一方面,要塑造城市文化地標,另一方面,則要構建普惠共享的基層公共文化設施網絡。

濟南將結合15分鐘生活圈建設,配置街鎮級、社區(村)級公共文化設施,建設“覆蓋城鄉、普惠均衡、網絡健全、多元活力、服務優質”的基層公共文化設施,不斷滿足人民日益增長的精神文化需求,營造“15分鐘文化服務圈”。

其中,對“省級—市級—區縣級—街鎮級—社區(村)級”五級設施配置體系中的區縣級公共文化設施、街鎮級公共文化設施、社區(村)級公共文化設施做了明確規定:各區縣原則上規劃1處文博中心(一般包括圖書館、博物館等)、1處文化活動中心(一般包括文化館、青少年宮等)。部分區縣根據實際情況可適當調整兩中心配置內容,或單獨規劃某類場館;結合15分鐘社區生活圈,規劃街鎮級公共文化設施,每3萬-8萬人規劃1處街鎮級綜合文化活動中心(含文化站),不足3萬人的街鎮,至少配置一處;有條件的街鎮結合自身特色,規劃街鎮文化展示館、新型公共文化空間,并可增加公共旅游服務功能;村級公共文化設施按照村莊類型不同進行規劃,每村均規劃村級綜合性文化服務中心、室外文體廣場。

文化的根本,在于服務人民。

全面建成“15分鐘公共文化服務圈”的最終落腳點,是不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感。無論是“世界眼光、國際標準”的高要求,還是提高基層公共文化設施覆蓋范圍等的實際操作,都是在打通公共文化服務“最后一公里”中“圈”出群眾幸福感,讓更多人享受到文化繁榮發展的成果。

三

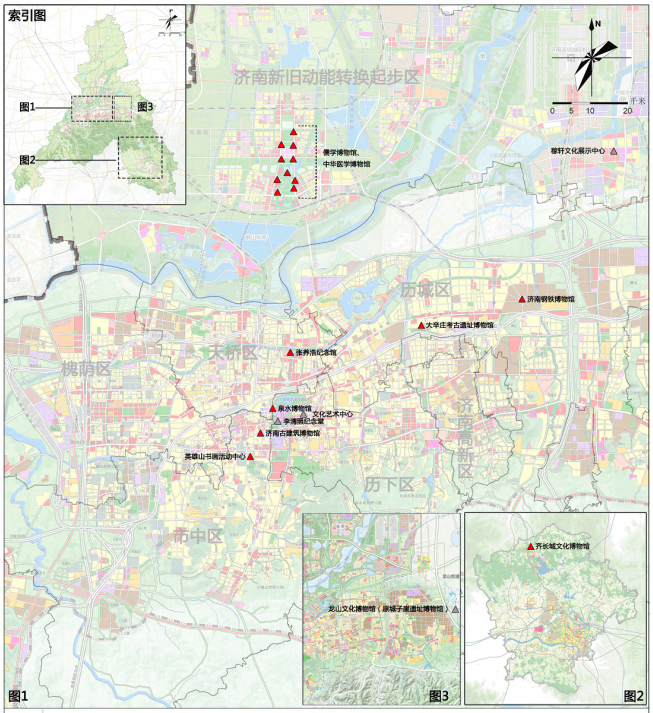

規劃還首次提出構建“特色博物館+城市書房+新型文化設施+活化利用文保單位”的特色文化設施體系。

大格局謀劃,放眼齊魯挖掘文化內涵,規劃儒學博物館、中華醫學博物館等能展現齊魯文化的場館,以及泉水博物館、辛棄疾紀念館等展現濟南文化的場館。

像儒學博物館、中華醫學博物館等展現齊魯文化的大型館集中布局在濟南起步區大橋組團中央風貌綠軸兩側;像泉水博物館、李清照紀念堂等小型設施分散布局在老城區的“一湖一環”地區以及萊蕪區,或結合地區特色文化資源進行配置。

同時,還鼓勵社會力量參與,建設“小而美”的特色民間博物館。

在新型文化設施建設方面,鼓勵發展科技前衛型文化設施、創意型文化設施、“三創”型文化設施,打造新型文化設施集聚區。比如,在城市公共中心、重點地段和都市商圈,鼓勵引入社會力量,結合商業購物中心等建設“文化+”新型文化綜合體,發展“文化+虛擬沉浸式體驗”、“文化+新消費”、“文化+潮玩+電子競技”等新型文化業態,吸引青年人。

另外,在保證公益性前提下,還鼓勵各級各類文化設施采用混合用地方式與商業復合建設,或與體育、養老等公益性設施合建,制定各級設施復合建設要求。挖潛盤活存量空間,鼓勵利用現有存量建筑,進行空間改造和結構加固,作為公共文化設施使用。

文化之于城市,猶如靈魂之于肉體。放眼望去,未來10年的規劃已躍然眼前,濟南在邁向“全國重要的區域文化中心”的路上,目標篤定、步履未停。

初審編輯:謝瑋

責任編輯:張娜